今日はヴァンベルクという街の話。バーボフカ息子は最近空手に精を出していて、この町で行われた全チェコ松濤館カップに参加するために家族みんなでバスに乗って行って参りました。こじんまりしたちょっと寂しげな街です。この街はマリアテレジアの帝政の時代から、レースの制作が盛んで、初めてチェコでレースの専門学校が設立されたことでも知られています。

バーボフカ息子が同僚の試合の応援に夢中になっている会場をこっそりと抜け、一人でレースの博物館に行ってきました。

こちらがそのレース博物館。土日はチェコの田舎の街の商店や喫茶店はもっぱら休業ですが、ひっそりと開館しています。早速中へ。

やっぱり誰もいない・・・独り占めの空間です。20世紀初頭のレースの商品見本から始まり、大小の古いレースが展示されています。

ここでチェコにおけるレースの歴史のお話。

ここでチェコにおけるレースの歴史のお話。

ヨーロッパ中を巻き込んだ戦乱、30年戦争の後戦果を逃れて移住したオランダからの貴族が、遥々チェコのヴァンベルクに辿り着き、そこに根を下ろしました。この貴族の奥方がレースの機材と共に技を街の住民に伝授、そこからレース作りが始まったそうです。それが17世紀末の話。そして時代はバロック。

その当時、ヨーロッパ貴族の服飾として華麗な装飾を競うパーツの大切な一部としてレースが盛んに使用されました。チェコでも国外でも貴族の襟や袖元に、ヴァンベルクのレースが使われて、18世紀にはこの街のどの家庭でもレースの生産が行われていたといいます。

婦人もまた子供や男性までも昼夜を問わず、レース作りをしていたということです。レースと言っても色々ありますが、もっぱらこの地方のレースというとボビンレースを意味します。一本の糸に一つの木製のボビンを取り付け、図案通りに手作業で編み込んでいく気の遠くなる作業です。

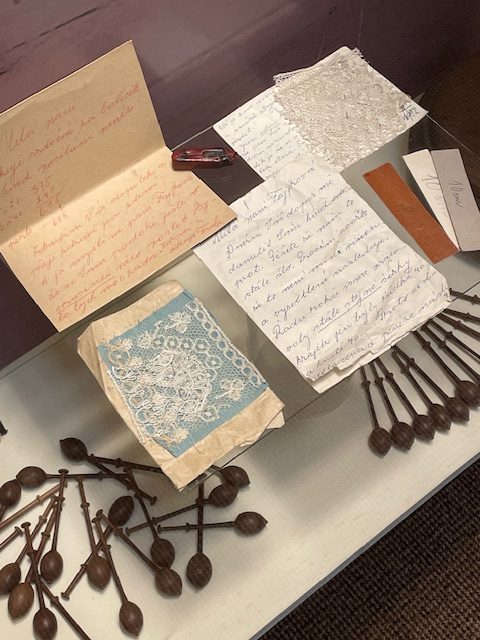

こちらはその木製のボビン。レースを作るときの覚書とともに展示されていました。

写真で見て解りますように、枕のような丸いクッションを膝に乗せ、糸を針で固定しながらボビンを交差させて、レースを完成させます。左下にあるのは、行商人の担いでいた木箱。(富山の薬売りのような感じ。)冬の始まる前に商品見本を持って行商、その場で注文を受け、その注文を冬の間にヴァンベルクの職人さんたちが仕上げます。雪の溶ける頃にまた発注先に完成したレースと新しい商品見本を持って、参上するという仕組みだそうです。

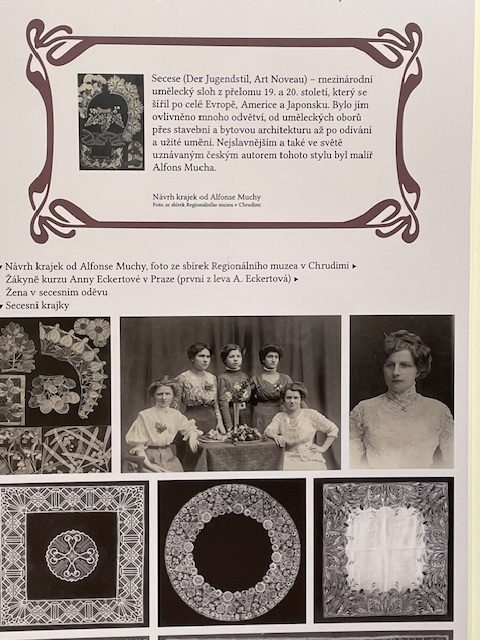

こちらはセセッション様式のレースの展示。セセッションといえば、我らがアルフォンス・ミュシャ!でなんと左上の写真はそのミュシャがデザインしたレースの写真。

そしてうっとりするレースを使ったアンティーク・ドレス。立体的な肩下のバラ模様がまた豪奢で美しいドレス。(来世にはこんなドレスを着れる機会がありますように・・・)

優雅な植物紋様のボビンレースと針作業の手作業の美しさ。ここでも堪能させていただきました。

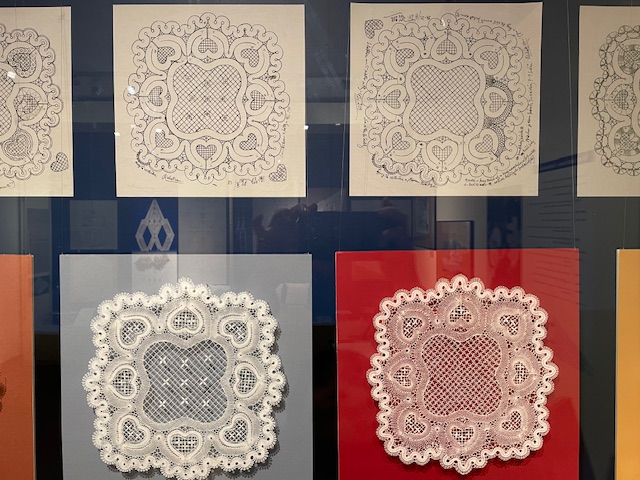

こちらは古いレースの設計図をもとに、地元のレースクラブの方々が制作したレース。あらためて完成品を見せていただくと、レースひとつにもここまで精魂を込めていた古き良き時代があったのは、日本もチェコも同じだなぁと感動します。

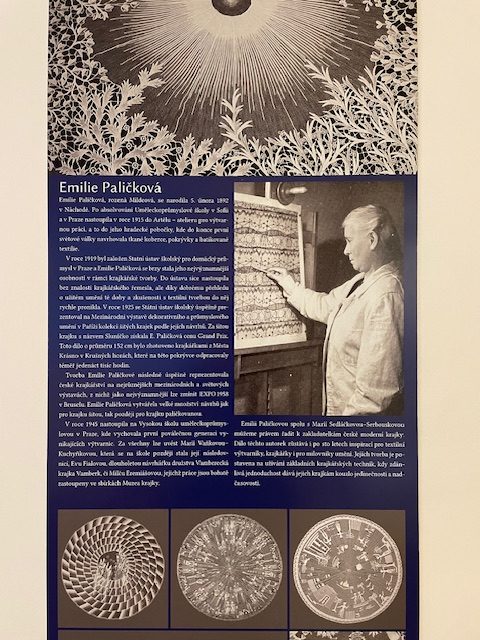

20世紀前半、ヴァンベルクのレース現場で忘れてはいけないレースのデザイナーの記事。新しいモダーンなレースのデザイン考案したレジェンド。なんと我らがすむナーホド出身の女性でした。(親近感が湧きます。)

ということで、今回は息子の空手熱が繊細なレースにつながるというわらしべ長者的な不思議な週末のレポートでございました。ヴァンベルクはナーホドから車で50分、バスを乗り継いで一時間半の街です。レースホテルという可愛らしいホテルもあります。毎年一回街で開催されるレース祭りに合わせて訪問されるとより楽しいと思います。

ヴァンベルクの伝統についてのHP:http://tradice.vamberk.cz/