5/24-6/1日までプラハ5区で開催されていたサーカスとシアターフェスティバルに行ってきました。週末は木で作られた昔ながらの子供のための遊具も展示されタダで遊べるということで、これを見逃すわけにはいきません。

見えてきました、子供の遊具。遠目でも見るからに楽しそうテンションが上がります。こちらのフェスティバルはチェコのシアター作家のレジェンド、フォルマン兄弟が監督指揮を取るフェスティバル。フォルマン兄弟はオリジナルのシナリオから舞台制作、人形製作までシアター全般を作り上げるプロ集団。

で、こちらの子供のための遊具を手がけるのはスラードゥコヴナと呼ばれるアート集団。からくり遊具や人形製作をホンザとバーラのペア二人で制作しています。

気になる方はこちら。↓

https://www.sladkovna.cz/cz/projekty/atrakce

ワクワクする工夫が満載で、しかも完全手作り。メカニカルな部分以外は全て木製、また想像力を掻き立てるハンドペイントも秀逸です!ここでも黄金の手の国チェコの素晴らしさを感じてしまう・・・。

街中を盤をハンドルで回転させてゴールまで辿り着く迷路。

パチンコでビールや酒瓶を倒す遊具。胸のハートに命中するとスカートが糸で捲れて、あら恥ずかしい!))

こちらはハンドルを回すと波が発生し、木のボールが下から上に移動する遊具。イラストも仕組みもとっても楽しい遊具でした。

バーボフカ息子も一日中楽しく遊びました。よく見ると大人たちもパチンコで遊んでます。笑(とかいう私も息子と一緒にキャーキャーと遊んでしまいました。)

こちらのお船のおもちゃは縦と横両方をハンドルで操作してゴールに向かう遊具。(ちなみに息子は江東区砂町銀座でゲットした区立第四砂町小学校の体操服を着ています。)

こんなに素晴らしいイベントなのに、人がかなり少ないのはなぜ??それはチェコの国技との言われるホッケーのファイナルが行われる日だからだそう。

しばらく遊んでいたら、フランスのモーターバイク集団が決死の壁と呼ばれる出し物が始まりました。垂直筒状の木の壁をなんとモーターバイクで駆ける、爆音とスリルドキドキの出し物。ヨーロッパでは(チェコでも)1950年代ごろからよく見られた出し物だそうですが、フランスではもう彼らが最後のグループになってしまったそうです。年季の入ったおじさんがいて、密かに軽く萌える元バイク乗り・バーボフカ店主の私。というか、みんなかっこいいー!!

内部の様子も見えるビデオはこちら↓

https://youtu.be/KfFPBrzS–o?si=FUPjFRl8Y6G0e7OY

夕方にはこちらのイタリア人を中心としたキャバレー的サーカスのショーを楽しんで、結局一日中目一杯楽しんだ日曜日でした。

大満足のバーボフカ息子とバーボフカ主人。

サーカス団のトラックにサッカー中継を映し出し、大人はやはりホッケーファイナルも!スイスとの接戦でしたがチェコが勝利、優勝ということでこの日は遅くまで街のあちこちで優勝を祝う祝杯が挙げられていたとか・・・

先週の日曜日はプラハ・フィルハーモニアの子供のためのコンサートに行ってきました。値段もお手頃ですが、プラハ・フィルハーモニアのメインメンバーが演奏してくれ、子供たちには良い情操教育になります。また小さい子もたくさん来ていますが、子供のためのコンサートですので声を出したり、席を立ったりしても、ある程度のことは大目に見ていただけます。

普段のプラハ・フィルハーモニアの普段のコンサートでは他のお客様の迷惑になることでも、子供たちもリラックスして気軽に演奏を楽しめるので素敵な企画だと思います。またテーマを変えて定期的に行われています。

どんな演奏が聴けるのか、いつもいるのと全く違う優雅な空間にドキドキです。

バーボフカ息子「天井の飾り綺麗だねー。」とうっとりしていました。(一人でこっそりいろいろなコンサートに通う、バーボフカ母も毎度密かに感動します。)

演奏はアントニーン・ドボルザークの『金の紡ぎ車』やメンデルスゾーン『結婚行進曲』、セルゲイ・プロコフィエフの『古典交響曲』ニ長調 作品25など数々の名作の中からの抜粋で全12曲!子供が飽きないように役者さんが出てきて、演奏に合わせて演技をしたり、工夫もされていて盛りだくさんの内容でした。

チェコで日曜日はお菓子屋さんに行って、ケーキとカフェみたいな習慣がありますが、我が家もチェコの「正しい」習慣に従って(笑)コンサートの後はアイスクリームを食べました。(ベンチにちゃんと座って食べました。)バーボフカ息子、お気づきかと思いますが、只今どんどん成長中でございます。お陰様でございます。

日本から帰国して10日経ちました。

今回の帰国は母とのお別れがありました。癌がわかって4ヶ月もしないで旅立ってしまいましたので、まだ正直実感が湧きません。

いつも遠く離れた異国に暮れしているから、地球の裏側に母がいるという感覚がこれからも続くような気がします。

バーボフカの記事をいつも最初に読んで感想(お褒めの言葉)を送ってくれた母でしたが、またどこかで記事や写真を見てくれると信じて小さな日常を綴っていこうと思います。

先日私の大好きなモラヴィアに住む友人が、イースターの羊のお菓子を届けてくれました。

イースターの羊のケーキはチェコでは定番ですが(他の国ではどうなんだろう・・・?)

こちらの羊さんは砂糖とメレンゲのホイップで表現されたふわふわの白い羊毛がとってもキュート!

この羊を制作されるおばあさま、もうモラヴィアでも最後のお一人だそうとか・・・。(残念ですね。)とても貴重な羊さんです。

おっとりとした佇まい、制作される方のお人柄が伝わってくる優しい雰囲気の羊さんです。

食べるのがとっても勿体無い気分になりますね。いつかモラヴィアのコチラのお婆さまを取材できたらなとまた夢のようなプロジェクトが頭に浮かびました。

我が家の窓からは梨の花が咲き誇り、背景には突き抜けるような青い空。おひさまの輝く素晴らしいお天気です。プラハのあちこちに桜やりんごの花が開花し始めています。

またとても美しい季節が来ます。生きていることの有り難さや喜びを花々が思い出させてくれるような、少し甘酸っぱい気持ちも感じる今日この頃。

日本の春もまた日本を照らして、幸せな時間がたくさんありますように。

5月27日28日(2023年)に開催された王様騎行という民族衣装のお祭りを見に、南モラヴィアのヴルチュノフという街に行ってきました。プラハからはウヘルスケー・ブロドという街まで列車で約4時間、そこからバスで向かいます。5月は菜の花の季節、車窓からは一面黄色の菜の花畑が広がります。

(写真は2眼レフの古いフィルムカメラで撮影しましたので、デジカメを持参する余裕なく、ブログの写真はiPhoneで撮影です。悪しからず・・・。)

初日はダンスや歌のステージで盛り上がります。ちなみにチェコ語ではJízda králů(イーズダ・クラールー)というこのお祭り、王様たちの行進という意味で日本語には近年、王様騎行と訳されているようです。民族衣装を着た若者たちが、騎馬と徒歩で街を練り歩くというのがその祭典の主な内容です。モラヴィアの街ではその他フルクやコノヴィツェで行われていますが、ヴルチュノフの物が一番ポピュラーでその歴史も200年以上のものになります。また毎年行われるのはヴルチュノフの街だけです。1808年から途切れることなく毎年開催される由緒正しいお祭りで、ユネスコの無形文化遺産にも指定されています。かつて、タタール人の襲撃から逃れるために王子と悟られない為に、王子に女装させ護衛して馬でチェコまで逃亡するという伝説のようなものが元になっていると言われていますが、それも諸説あり定かではありません。いずれにせよ、このお祭りの主役は顔があまり表に出ぬよう、リボンや飾りでいっぱいにして女装した馬に乗る王子であることは間違いありません。

お話を一旦ステージに戻します。

女の子はとても大きなスカートを着ているので、飛んだり跳ねたりせず、もっぱらくるくる回る動きが多いのに対し、ステージの男の子たちの踊りのかっこいいこと!

素早い足さばきとリズム感、軽快さにまた観客の歓声も相まってこちらの体まで温まってくる気がします。

こちらの男の子も「素晴らしい衣装ね。」と声をかけると得意げな表情をして写真を撮らせてくれました。

こちらは古い衣装についていたガラスボタンを新しく新調したベストにそのまま付け替えたんだそうです。このふわふわしたフリンジのようなものも、モラヴィアの民族衣装には欠かせないアイテムですが、昔々はラクダの毛を染めたものを使っていたとか。(今では皆さん普通の毛糸を使っています。)

草に腰をかけて休む男の子も背後から、美しい刺繍をパチリ。ハートのモチーフが前後の見頃に刺繍されていて本当におしゃれだわ〜と見入ってしまいます。

街を歩いていると、この祭典王様騎行のポスターを発見。優雅で軽やかな線描、見たことのある描画・・・。そうです、これは当店バーボフカでも販売のある画家、カレル・ベネシュのイラストです!1986年の作品だそうです。ちなみにカレル・ベネシュはまさにここ、ヴルチュノフ出身の作家でこの王様騎行を描いた作品も数多く残しています。(ちなみに王様騎行をテーマにした絵画は欲しいけどとても高額で手が出ません・・・。)

日が改まって28日。この日は王様のパレードで民族衣装の若者たちが街を練り歩く日です。私も早速フィルムカメラを携えて、厳かな気分で朝8時からの教会の特別なミサに参加させていただきました。この王様騎行のお祭りは、18歳になる青年たちを祝う成人式という意味もあります。ですので、この年に18歳なる男女は衣装に身を包んで教会の中央に列を成して神父様の祝福の言葉をいただきます。神父様が「いつもは皆さんはなんとなく味気ない服装で過ごしていることも多いでしょうが、本日あなたたちが身に纏う、色とりどりの麗しいその色は神様に捧げるものです。」とおっしゃっていた言葉がとても印象的でした。改めて若者、おめでとう!と心の中で言葉を唱えました。

ミサが終わると教会の前の階段でひな壇記念撮影。

そして通りの向こうから吹奏楽団が向かってくるのも見えます。「おー、いよいよだぁ!」と私も他の人たちもワクワクと心が高鳴ってくるひと時。

そして、ついに今年の王子のお出ましです!口には例年通りもちろん薔薇の花を口に咥えています。例のタタール人に声を聞かれて男の子ってバレたら大変!というわけです。(諸説あります。)とにかく王子はただ馬に乗せられて連れていかれるだけ。それでもさすがは主役、リボンの合間からちらりと見えるお顔、女性でも男性でもなかなか見目麗しいお顔です。

その一方で王様の護衛の若者たちはなんとも賑やかに観衆に指差しで、大声で声をかけながら通りを練り歩きます。「そこの金髪の女性、いいですねー。はい、王様に寄付を!」というような掛け声で、鞍や鎧に付いている木箱に寄付を募ります。私も「はい、そこの日本人!いたねー!来たねー!」と大声でいじられ、周りの人にくすくす笑われる一幕も。

寄付はもう一人の日本人、バーボフカ息子に託し、私はもっぱら写真撮影。何度見てもこのお祭り本当にうっとりするほど美しく、衣装も踊りも歌もそしてお酒も!全て揃った夢のような祭典です。

特に私の目を引くのは古い民族衣装を着ている人たち。この女の子はおばあさんから譲り受けたツーピースの民族衣装で私の目には一際目立って輝いていました。刺繍も今の機械でプログラミングされて施された物に比べ、人の手でちくちくとひと針ひと針刺されたものは全然趣が違います。リボンひとつとっても近年、綿素材からポリエステル素材に変わり質感が趣を変えました。手作業にうるさいバーボフカ店長、文句を言ってはキリがありませんが、ここでも手作業の圧倒的な存在感の違いを感じざるを得ません。

このお嬢さんもかなり古いリボンのついたエプロンをしていました。頭の飾りのコカルダという丸いワッペンも、長く受け継がれてきた経年のなんとも言えない美しさを感じます。これから夏の終わりまでチェコ共和国特にモラヴィア地方では民族衣装の祭典が数々行われます。プラハとモラヴィア、もう少し近かったらいいのにーといつも思いますが、遠いからこそこの夢のような世界を見られた時の感動が増すのかもしれません。何度でも、また訪れたい素敵な祭典です。

今日はチェコのメタルボタンの話をしようと思います。チェコでヴィンテージボタンを集めていると、たまに古いメタルボタンに出会うことがあります。かつて国営企業だった現在のコヒノールは国外では文具メーカーとして知られていますが、裁縫道具を製造する部門もあり、目を引くヴィンテージのメタルボタンはほとんど、社会主義時代の国営企業・コヒノールで製造されたものです。フィリグリーのメタルボタンに代表されるような軽やかでレース細工を思わせるような美しいメタルボタンや花に水をやる少年をモチーフにした遊び心を感じるデザイン性の高いボタンなど、その振れ幅はさすがチェコ、こちらも中々奥深い世界です・・・。

しかしながら、チェコでのメタルボタンの歴史を紐解くとチェコスロヴァキア時代・国営企業よりもっと前、ナポレオンの時代よりもっと前・・・なんと18世紀後半にその製造が始まったという記録が残っています。さらに詳しく申し上げると1770年頃、チェコとドイツの国境地帯で最初の錫製のボタンが作られたと記録されています。そしてメタルボタン製造の場はティサー(ドイツ名Tyssa)にも普及し、現在ある北チェコにあるメタルボタンの会社Tyssaへと繋がります。

プラハ、ベルリン、パリ、そしてミラノ・・・すでに19世紀初頭には、これらの都市の至る所でティサーの装飾ボタンを見ることができたといいます。最初の工房で修行した弟子達は徐々に熟練の職人へと成長し、彼らによってチェコのボタンはヨーロッパ中に広がりました。19世紀末には、68もの小規模な工房で、800人ほどの職人がボタン製造していましたが、これらの工房の多くは家族単位で営まれました。

私と個人的なメタルボタンの出会いは上の写真のバラのフィリグリーのメタルボタンです。6年前でしょうか、7年前でしょうか・・・既に思い出せませんが、このボタンに恋をして以来、製造元であるTyssa社とのお付き合いは今でも続いています。特にカメラマンとしてTyssa社の宣材写真や製品の写真などを数回撮影させていただく機会があり、製造の様子も詳しく見学させて頂く機会に恵まれました。

ちなみにメタルボタン製造の現場はチェコの最北端、シュルクノフという街で、かつて劇場だった美しい建物の中で行われています。

日本でも長く続く伝統産業を見ると、製造の根幹部分は昔と変わらず、人の手とその技術がものづくりの基礎となっていることが多いものですが、メタルボタン製造を見てもそのプロセスは昔とほとんど変わるところがありません。机上にてまずはボタンデザインを製作し、その押し型作りから始まります。

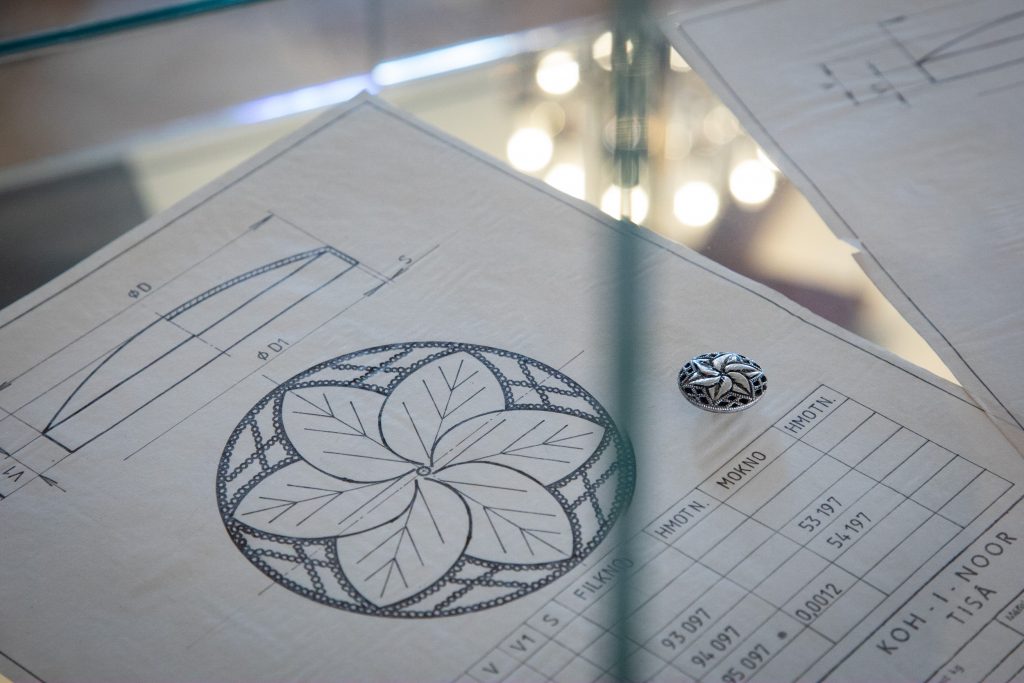

こちらはかつての国営企業コヒノール時代に作られたデザインの設計図。

こちらはボタン用の押し型ではありませんが、このように職人さんが手作業でボタンになる錫の帯の型を抜く押し型を製作しています。熟練した技が必要なとても細かな作業です。

こちらは大変古いメタルボタンの押し型です。Tyssa社では100年以上古い型も数多く所蔵しています。

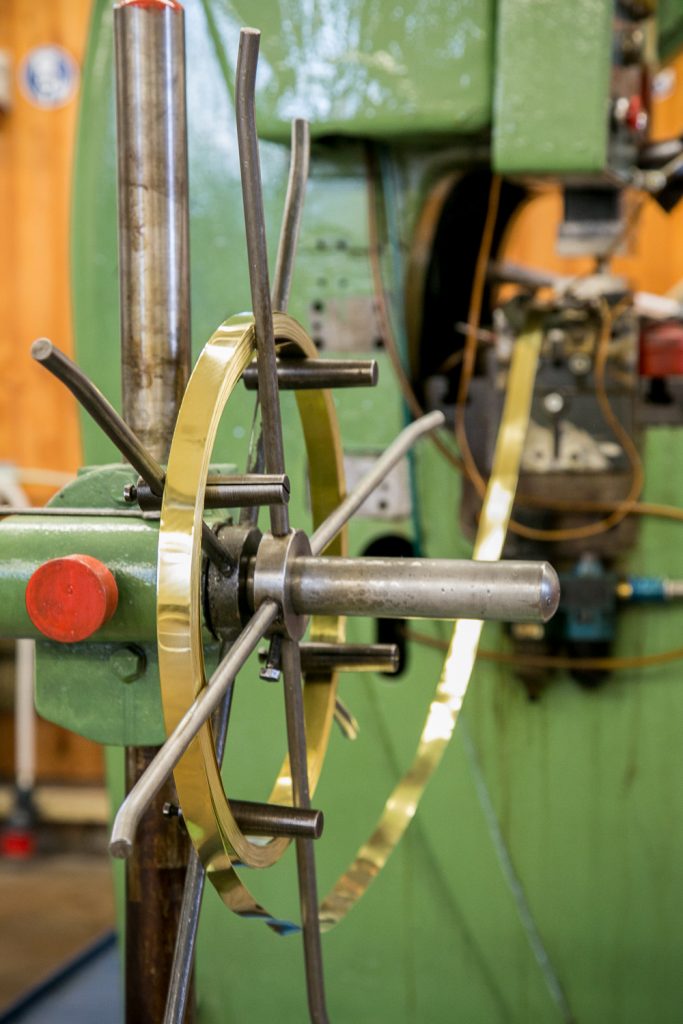

糸巻きのようになっているのは、錫の帯です。このメタルの帯へボタンのモチーフを鋳造していきます。押し型(凸型と凹型)の間に金属を差し込み、型の模様をそちらへプレスします。この作業には自動プレス機、または圧縮プレス機を使用します。細部の加工には小さな補助プレス機を使用して仕上げていきます。

こちらは鋳造して打ち抜かれたメタルボタンの上部です。押し型には必ず凸型(母型)と凹型(父型)が必要になります。

ボタンの上半分と下半分を継ぎ合わせるプレス機でパーツを合わせ、やっとメタルボタンの形が整います。ですがこの後も長い工程が待っています。

まずは脱脂を行い、次に亜鉛メッキ槽で表面処理を施します。一部のボタンは手作業で色付けや金彩を施すこともあります。またはメタルボタンは特殊な研磨剤を使って仕上げています。表面をマット加工にしたり、ざらざらした目でも手触りでも楽しめる質感に加工します。そして最後に亜鉛メッキの安定性を保ち摩耗防止のための塗り直しを行い、そこでやっと完成ということになります。

それぞれの工程で、人の手が細部をはかり、感じ、目で確認し、作業が続きます。完成したメタルボタンただ眺めるだけからは、想像も出来ないほど数多くのプロセスを経て製造されています。今回全てではありませんが、その一部を自分の目で見て撮影させて頂いて、改めて伝統としてのものづくりの奥の深さに触れた気がしました。

「チェコのメタルボタンは薄くて、中が空洞で世界一軽いんだよ。」とTyssa社の社長さんが自慢げにおっしゃった言葉を今改めて思い出します。大きくてもジャケットなどの表面にぴたりと寄り添い、重さのために下を向いたりしません。私はフィリグリーの一番大きなサイズをピアスにした物を使っていますが、ピアスも然り、重さが気にならず下を向いたりもしません。そんな、使ってみて初めて気づく良さも沢山あると確信しています。

バーボフカでは新旧のメタルボタンの販売を予定し、その準備を進めています。新しくメタルボタンというカテゴリーを作り、現在製品を撮影中ですので、まだまだ時間はかかりますが、販売開始の折にはまたメールマガジンでお知らせする予定ですので、皆様どうぞご期待ください。

Tyssa社のメタルボタンの卸売にご興味のある方もバーボフカ(日本語で対応いたします。)あるいはTyssa社(英語で対応いたします。)の方にお問い合わせ頂けますと詳しい資料をご提供いたします。

Tyssaホームページ:https://tyssa.co/

バーボフカお問合せメール:contact@babovka.com